한국과 미국이 대한민국의 인공 태양인 초전도핵융합연구장치(KSTAR)를 활용한 공동연구를 통해, 핵융합에너지 상용화의 핵심 과제인 플라즈마 운전 안정성을 높이기 위한 핵심기술을 확보했다고 밝혔다.

△ 대한민국의 인공 태양, KSTAR

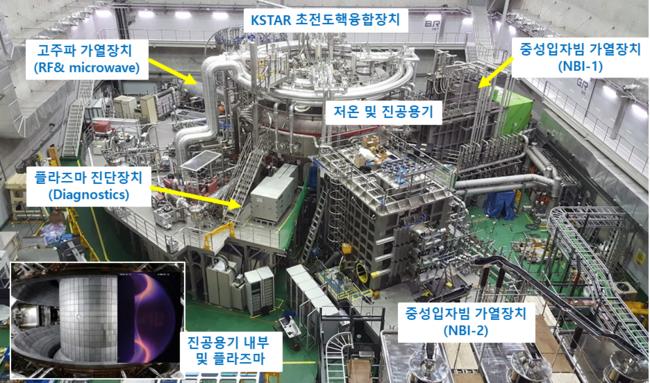

KSTAR의 주장치 및 부대장치 (이미지=국가핵융합에너지연구원 NFRI)

KSTAR의 주장치 및 부대장치 (이미지=국가핵융합에너지연구원 NFRI)

ㅣ 2007년 순수 국내 기술로 독자 개발에 성공하여 본격 가동 중인 초전도 핵융합 연구장치다.

ㅣ 도넛 모양의 진공 용기를 초전도 자석으로 둘러싼 토카막형 핵융합 장치로 지름 약 9m, 높이 약 9m 크기다.

ㅣ KSTAR를 통해 초전도 자석 등 핵융합 관련 10대 원천기술을 확보하였고, 대한민국이 핵융합 주도국 반열에 올라섰다.

ㅣ 1년에 5~6개월은 실험, 나머지 절반은 실험 결과 분석과 실험을 위한 장치 업그레이드에 집중하고 있다.

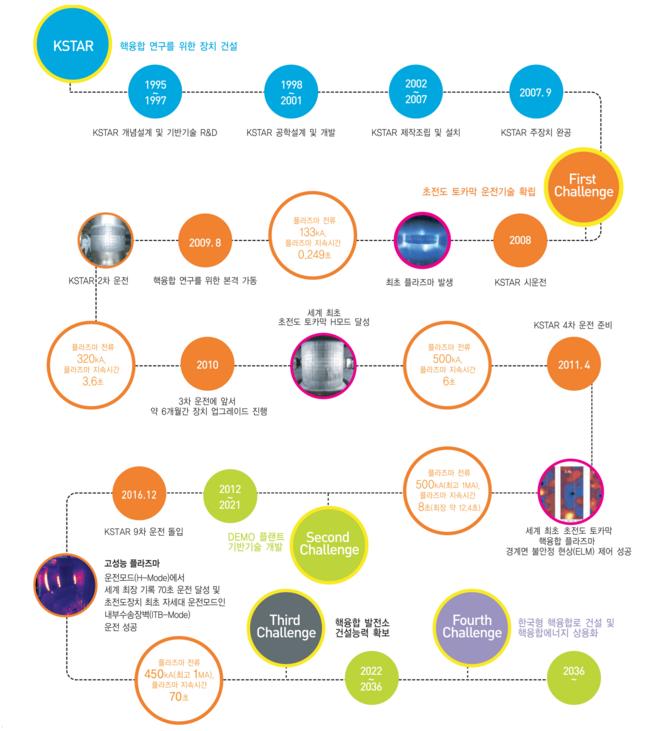

ㅣ 08년 플라즈마 발생 최초 성공 이후 12년 세계 최초로 H모드 달성, 14년 H모드 플라즈마 45초, 15년 H모드 플라즈마 55초, 16년 H모드 플라즈마 70초, 18년 H모드 플라즈마 88초, 19년 1억도 플라즈마 8초, 20년 1억도 플라즈마 20초, 21년 1억도 플라즈마 30초, 24년 1억도 플라즈마 48초/H모드 플라즈마 102초 유지에 성공하여 국제 핵융합 공동 연구 장치로 확고히 자리 잡았다.

ㅣ KSTAR 건설에 참여한 70여 개 기업은 여기서 얻은 노하우로 국제핵융합실험로(ITER)의 조달 품목과 발주 제작에 참여하고 있다.

KSTAR 일대기 (이미지=국가핵융합에너지연구원 NFRI)

KSTAR 일대기 (이미지=국가핵융합에너지연구원 NFRI)

핵융합 장치의 내벽은 초고온 플라즈마에 직접 노출되기 때문에, 열에 강한 텅스텐이 차세대 내벽 소재로 주목받고 있다. 하지만 운전 시 텅스텐 입자가 플라즈마에 유입될 경우, 장치의 운전 안정성과 플라즈마 성능에 영향을 줄 수 있어 이를 제어하는 기술은 국제적으로 중요한 연구 과제로 여겨왔다.

이번 성과는 붕소(Boron) 분말을 초고온 플라즈마에 실시간으로 주입해 운전 정지 없이 내벽 상태를 능동적으로 제어할 수 있어, 실시간 플라즈마-내벽 상호작용 제어 기술의 획기적인 진전을 보여주는 결과로 평가된다.

이번 연구 결과는 국제 핵융합 분야의 권위 있는 학술지인 'Nuclear Fusion' Vol.65(Wall conditioning effects of boron powder injection in KSTAR with a tungsten divertor)에 게재되어, 학계에서도 그 중요성과 우수성을 인정받았다.